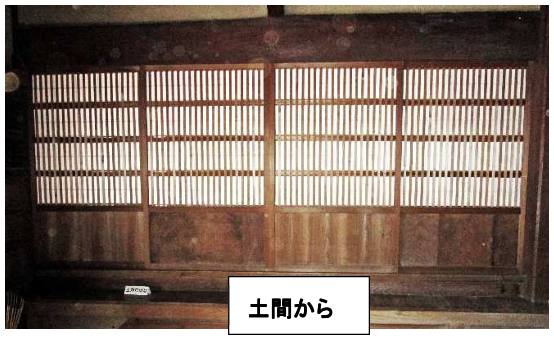

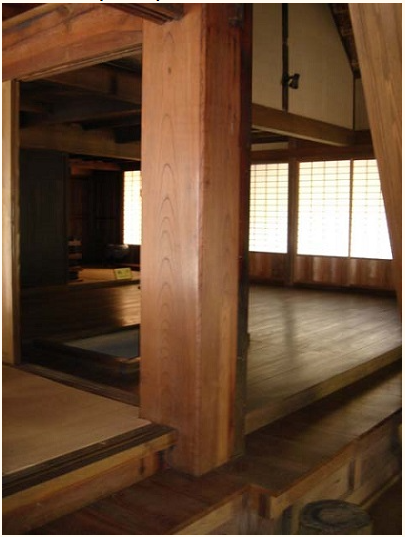

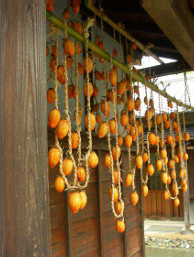

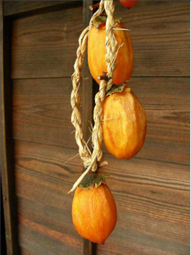

Q:古民家の軒下にある石を敷詰めたものは何ですか?

A:雨落ち(あまおち)と云います。建物の屋根から雨だれの落ちるところ。軒下の真下にあたる部分。

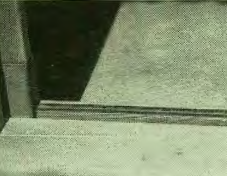

現代の通常の家屋では屋根に降った雨は軒先に集める軒樋と流下する縦樋や鎖樋で処理されます。(これらを総称して雨落としと云います)。 しかし樋は枯葉がつまりやすいため、軒先の雨を自然に落して地上で処理する方法がとられます。この場合、雨水が跳ねないように、地面が掘られないように雨水の落ちる場所に玉砂利や小石を敷き、 その下に排水路を作ります。 これが雨落ちです。

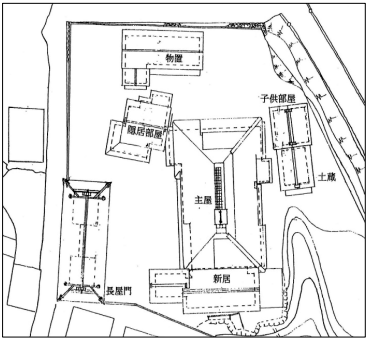

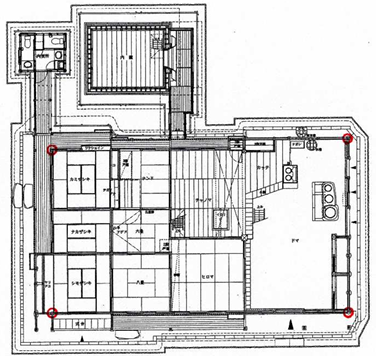

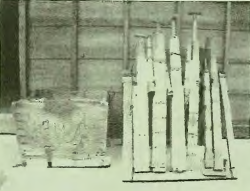

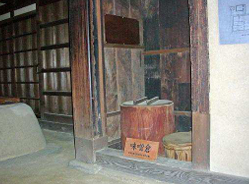

ふじやま公園の古民家の軒下に径4~10cm の玉砂利を深さ 10~15 cm 自然の形に敷き込んでいます。幅は建物側に約 35 cm 外側に約15cmになっています。 雨水は雨落ち内の透水管を通って園内の排水管に排水されます。 雨落ちは樋と違って上品さを醸しだします。