各見出しをクリックすると、内容が表示されます。

なお、ただいま各記事を順次記載中です。すべての記事は旧ホームページからご覧ください。

旧ホームページの古民家ミニ博物館へ

建物

雨落ち

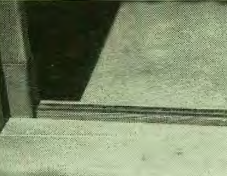

Q:古民家の軒下にある石を敷詰めたものは何ですか?

A:雨落ち(あまおち)と云います。建物の屋根から雨だれの落ちるところ。軒下の真下にあたる部分。

現代の通常の家屋では屋根に降った雨は軒先に集める軒樋と流下する縦樋や鎖樋で処理されます。(これらを総称して雨落としと云います)。 しかし樋は枯葉がつまりやすいため、軒先の雨を自然に落して地上で処理する方法がとられます。この場合、雨水が跳ねないように、地面が掘られないように雨水の落ちる場所に玉砂利や小石を敷き、 その下に排水路を作ります。 これが雨落ちです。

ふじやま公園の古民家の軒下に径4~10cm の玉砂利を深さ 10~15 cm 自然の形に敷き込んでいます。幅は建物側に約 35 cm 外側に約15cmになっています。 雨水は雨落ち内の透水管を通って園内の排水管に排水されます。 雨落ちは樋と違って上品さを醸しだします。

雨戸の戸締り

Q:古民家の雨戸の戸締りの名称は?

A:雨戸は窓や出入口の外側に設ける和風の引戸です。

通常は戸袋に納め、夜間や風雨のときに一本溝の敷居と鴨居の間を送って縦締めます。風雨からの保護、盗難の防止、遮光や保温などの役割を果たしています。框(カマチ)、桟、板から構成され、通常3枚又は4枚以上で、張りたてます。

戸締りは『猿』と云い、最後の1枚だけに、上げ猿と下げ猿を付けます。これは板戸の上桟や下桟につける細木のことで、上下に動き、鴨居と敷居の穴に入ります。古民家主屋には5連、28 枚あり、上げ猿・下げ猿が5組あります。

なお古民家の雨戸には印籠決(インロウシャクリ:凹凸の接合部)が施工されており、全部の雨戸を一体化・連結しています。

板戸

主屋内の板戸

板戸は木枠 (桟あるいは框とも)に木の板をはめ込んだ引戸の総称です。外部との境をしめる大戸や雨戸と室内間仕切り用の板戸があります。

木枠の中に面材として無垢の一枚板を使用した「鏡板」または「鏡板戸」、 鏡戸に補強あるいは意匠的な理由で中桟を入れたものを「帯戸」、上桟と下桟の枠組みに舞良子(マイラコ)と呼ばれる細い横桟を複数取り付けたものを「舞良戸」などさまざまの種類があります。民家においては、かつては板戸が広く用いられましたが襖や障子が普及するにつれ、広間と奥の間仕切りや納戸の出入り口などに残りました。板戸は丈夫で重く立て付けが悪くなることや光を通さないので室内が暗くなる欠点があります。密閉性や保温が良いという点もあります。

古民家主屋では下座敷と中之間、中之間と広間の間仕切りに鏡板戸が用いられています。下座敷-中之間は鏡戸で欅の一枚板(厚さ約1.5cm)が、中之間-広間は二枚をはぎ合わせたものです。納戸にも鏡板戸が用いられています。下座敷と式台の境に舞良戸が使用されています。来園の際には各種の板戸の比較や、下座敷の板戸の重厚性を実感してください。

なお雨戸については戸締りを第180号で説明しています。

囲炉裏焚きと茅葺屋根の寿命

Q:囲炉裏の煙が茅葺屋根の寿命と関係があると聞きますが。

A:囲炉裏では通常広葉樹の雑木薪が焚かれます。薪の燃焼からの煙は大部分が炭酸ガスと水分:僅かに(数%)含まれる有機物のおよそ半分が有機酸(酢酸など)です。

これらの有機物を含む煙の色は淡褐色あるいは淡青色で刺激臭(甘酸っぱい)があり、きわだ煙と云われます。これらの有機物は、茅等の屋根材の表面を膜状に覆い、外部からの雑菌の進入を防止しかつ雑菌や虫を殺し、さらには茅に含まれる油脂分の酸化を防止します。

煙の効果は3時間以上の継続によって顕著になります。この効果により茅葺屋根の寿命は30年以上にもなります。

旧小岩井家の場合は月3回半日囲炉裏焚きを行っています。茅葺屋根の寿命をなるべく長くするためには囲炉裏焚きの頻度と時間の増大が望まれます。囲炉裏焚きのボランティアを募集します。

隠居部屋

Q:古民家の工作棟はかつての隠居部屋の位置に建てられたとのことですが、隠居部屋とは何ですか?

A:隠居とは、一般的に家長が権限や義務,関与などを次代に譲り、地域社会などに関する社会の第一線から退隠の境遇に入ることです。旧民法では戸主権を家督相続人に譲ることであり種々の規定がありました。

隠居すると日常生活は後継者を中心とする家族とはある程度独立するので、家族の中に複数の生活単位ができ、住まいを別に設けることがあります。これが別棟隠居であり隠居部屋または隠居屋と呼ばれます。隠居の語義は「隠れて居る」ということで、その内容は時代・地域・階層によってかなりの相違がみられます。

旧小岩井家の解体調査時の配置図には主屋南西側に隠居部屋が記載されています。そして移築再建時にほぼ同じ位置に工作棟を設け、概観や内部構造でも江戸時代末期の旧付属家屋を意図し、現在のような工作棟が建てられました。

内蔵

Q :古民家には内蔵がありますがその意味と役割は?

A:「クラ」には漢字として「蔵」と「倉」があります。蔵は隠すという意味があり大事なものを人目につかないようにしまって置くところ、倉は米など穀物や草などを納める建物のように大別されます。内蔵は主屋に接して建てられたもので、主屋と完全に独立して立てられたものは外蔵OO蔵)といわれます。内蔵は主屋への接し方も主屋の屋根に収まっているもの、廊下や土間などで繋がっているものもあり屋敷蔵・座敷蔵ともいわれます。内蔵には大切な財貨、家財道具、商家の場合は重要な商品、文書などを収めるため道具蔵とか文書蔵とも云われました。

旧小岩井家では明治年間の家相図では土蔵が3棟あり解体移設時、現在の内蔵の位置に文書蔵として土蔵が1棟残されていました。現在の内蔵は新築で2.5 間X2間の面積をもち、主屋と繋ぎ廊下で連絡し、往事の雰囲気を伝え、古民具などを収納・展示しています。

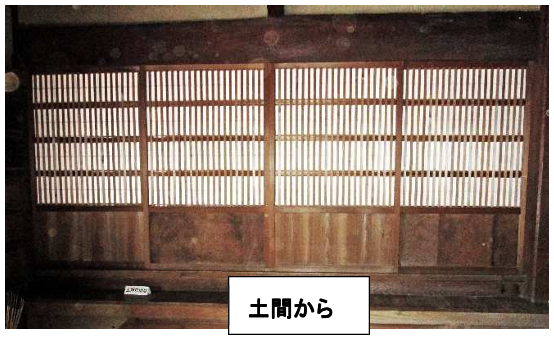

大阪障子

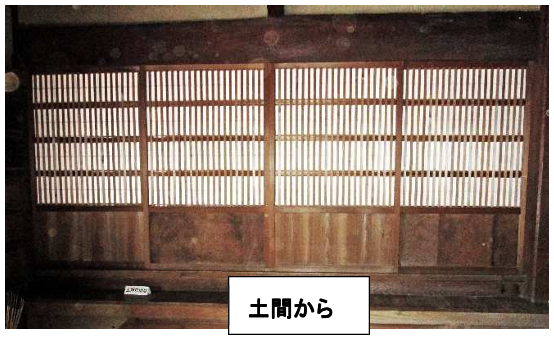

土間と広間との仕切戸 大阪障子

数年前に土間から広間に上がる境にある仕切戸の名称は何ですかの質問を受けました。これは大阪障子と云います。大阪の商家などにおいて、土間と居室などの仕切戸に使われました。表は格子で裏が組子の脱着可能な障子をケンドン方式で取付けたものです。こったデザインですが、季節や気分に応じて裏側の障子組子をはずせば格子戸に早変わりし、風通しもよくなり、部屋からの景色も一変する、とても機能的な建具です。細い格子を通して明るい店先がよく見える反面、外から暗い中は良く見えません。

『旧小岩井家住宅主屋並びに表門移築復元工事報告書』(以下報告書と略称)主屋解体考察の項の中で「土間の西面は、・・・・ 腰高障子が4枚建て込まれている。」と記載されています。一方「広間は、・・・・ 土間境の建具と思われる腰付き格子戸が4枚見つかった。・・・・」と記載があります。そして報告書では古民家主屋には障子の数は34枚とあり、この仕切戸は障子に分類されています。

復元後の現状は土間からみると腰高格子戸に見え、広間からみると腰高障子に見えます。広間側から障子の組子を取外すことが出来ます。(時々脱落するので、現在は固定してあります) 主屋見学の際は確かめてください。障子の種類は荒組、桝組、竪繁(タテシゲ)などがあります。ふじやまだより第19号、179号でも解説しています、参考にしてください。

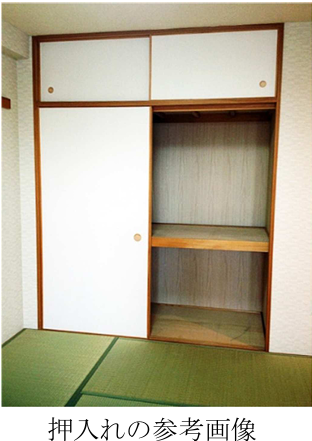

押入れ

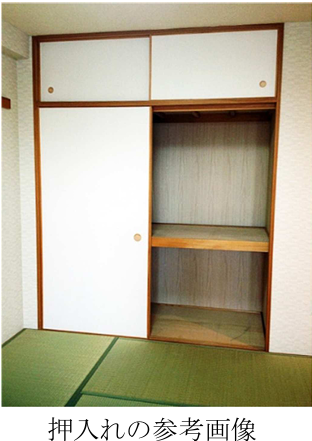

Q:公園の古民家には押入れが見当たりませんがなぜですか?

A:旧小岩井家住宅には押入れは設けられていません。押入れは日本の住宅内につくられる物を収納するための場所。通常、奥行を半間、間口は1間が普通です。おもてには襖(フスマ)あるいは板戸を立て、戸は引き戸が一般的です。高さは一般に床から長押(ナゲシ)までで1間程度です。

押入れは寝具を格納するための空間です。和風住宅では畳の上に布団を敷いて寝ますが、昼間、寝具を格納しておくために、寝所の近くに小部屋(押入れ)を設けました。住宅の間取りに押入れが見られるようになったのは江戸時代中期から末期であり、一般的になったのは明治以降で結構新しいものです。

寝具として現代のように綿入れ布団を庶民が用いるようになった押入れは綿栽培が盛んになった江戸末期からです。押し入れは貴重な綿入れ布団を格納するものでした。

旧小岩井家住宅は建築が江戸時代後半で、押入れが一般化する前であり、布団などは他の衣類などと共に、納戸に格納されていたと思われます。納戸は寝具・衣類・道具類を格納する屋内の物置部屋で、寝室にもなりました。旧小岩井家住宅の納戸の広さは6畳です。

折れ釘

Q:内倉の外側に鉤状の金物が見られますが、名前は何でどんな役割がありますか?

A:名前は折れ釘です。一般に蔵の建物は壁をスサ(繊維質のつなぎ材)入り粘土で20cmから 30cmの厚さで塗り外側を漆喰で仕上げます。折れ釘は角柱の芯に打込まれているので、釘の長さは30cmから 40cmに達する と思われます。折れ釘は第一の役割は蔵の壁や瓦を補修する時に足場を作る部材になることです。

第二の役割は蔵の壁や漆喰を風雨から守るための板材で蔵の周りを囲いますが(腰板や下見板という)これを取付け、火災の場合桟木を外し壁を露出させることです。

旧小岩井家の内蔵には16mm角の折れ釘が北、西、南側に植え中下3段、 各4本ずつ36本、東側に上段に2本あり合計38本あります。東壁の下半分には渡り廊下と外側に下見板が、北西南の3壁には下見板の代わりに、今はよしずが壁面保護のため取付けられています。

かまどの灰

Q:かまどの下の灰まで俺のものと云う言葉がありますが灰の効用は?

A:生活のエネルギーがガスや電気の普及によって大きく変わりました。変わったことの具体的なことの一つとしては暮らしの中から灰が出なくなったことがあります。

かつては台所や居間には囲炉裏や火鉢が、土間にはかまどがあり煮炊き、暖房、照明のために薪・ソダ・落ち葉などを燃やし、灰ができました。さらには枯れ草・落ち葉などを燃やして積極的に灰を作っていました。植物の灰は少量のリン酸・カルシウムのほか、炭酸カリを主成分とし重要なカリ肥料源です。これらはほとんど水溶性で、強いアルカリ性を示します。

灰は肥料になるほかに、水に溶かした上澄みを洗濯に使用したり、こんにゃくの凝固剤、山菜類のあく抜、陶器のうわぐすりや酒造など多くの分野で使われてきました。また灰は耐熱性かつ通気性があり、囲炉裏や火鉢に用いられ火種の保存に役立ってきました。昔は家庭の灰を回収し、染物材料や肥料として売買の対象になっていました。

古民家の囲炉裏や火鉢の灰を集めるのに苦労しました。

かまどの煙突

Q:古民家のかまどに煙突がありませんが何故ですか?

A:カマドは煮炊きをする燃焼装置です。煙突は燃焼装置の燃焼ガスを大気中に放出させる器具で、同時に燃焼に必要な空気を燃焼装置に吸込む役目を持っています。煙突は明治以前の日本家屋には見たらず、カマドの煙は屋内を通って天窓や煙出しから外に出していました。煙突が無かったのは煙突に適する材料が無かったためです。日本の煙突の始まりは明治になってから工場建築に始まり、民家のカマドに煙突が付けられるのは大正になってからでした。煙突が無かったことのプラスは薪を効率的に利用でき、火災の危険性が少なく、煙の充満により蚊などの害虫の侵入を防止するなどです。一方健康上の問題や薪を上手に燃やす工夫が必要となり、カマドに欠かせない道具として火吹竹があります。

旧小岩井家のカマドにも煙突は勿論ありません。土間の隅の棚に昭和期のものと思われる鋳鉄製のカマドがありますが、煙突を取付ける口があります。比較してください。

神棚

Q:公園の古民家の神棚はどこにありますか?

A:広間にあります。

神棚は住居の中に設けられ神霊を祀る信仰用具の一種です。鴨居付近に取付けた棚に屋形型や宮殿型の小祠を置くのが一般的です。小祠の中には伊勢神宮の大麻(邪霊を祓う役割があるお札)や氏神,鎮守神,産土神などの神札を安置して神体として祀ります。神棚を設ける部屋は家族が団欒する日常生活の場合が多く、客間として用いられる部屋の場合もあります。神棚の向きは東向きか南向きの方角で、かつ大人の目線より高い位置に設けます。二階がある場合は神棚の上を人が歩かないように考慮します。神棚の起源は室町時代末期に伊勢の御師(神人)が配布した大麻を収めることがきっかけと言われています。

旧小岩井家の神棚は広間の仏間との境、内法上に上げてあり東向きです。厨子二階の床が神

棚の上にならないような位置関係にあり、わかりにくいですが広間に座って見上げると幅二間

半、奥行一尺半の全体が見えます。また土間の三連のカマドの上には火の神を祀った小さな荒

神棚があります。

鴨居と差鴨居

鴨居は和風建物の開口部の柱間にあり、開口部上端に設けられる橫材です。敷居の対になります。鴨居には下側に溝が彫られており、間仕切りとなる引戸、障子や襖などの建具をはめ込みます。概略の寸法は幅が柱に収まり、高さは5~10cmです。敷居との内法高さは170~180cmです。鴨居は骨組みが完成した後に施工される造作材で、骨組みを構成したり荷重を受ける構造材ではありません。

差鴨居は梁に鴨居の役割を持たしたものです。通常、鴨居は柱間1間ごと取付けます。間取りや、使い勝手や意匠の関係から柱を省略したい場合、構造材である梁をも兼ねる差鴨居を用います。

旧小岩井家住宅主屋では差鴨居が土間と広間、広間と茶の間、広間と中之間、中之間と下座敷、下座敷と式台などに見られます。いずれも差鴨居の高さ40~50cm、巾は2間(3.6m)です。差鴨居は各部屋が広々とした感じと共に旧名主宅の豪勢さ感じさせます。大黒柱と差鴨居の力強い組合せを確かめてください。

茅葺屋根の概要

ふじやま公園古民家の茅葺き屋根の概要 古民家歴史部会 木島健司

茅葺きの屋根は新たに葺き替えられました 。 主屋に要した茅の量は4千束(束は両腕で何とか抱えられる量です)で、平成13年冬に刈り取った御殿場産のやまかやを使用しています。長屋門は1千束で平成12年冬に刈り取った宮城産を使用しています。茅を支える竹は何れも平成13年9月に伐採した熊本産を使用しています。

勾配は45゜軒先で外側に凸の丸みをつけています。

棟はステンレス板を敷き、シタマル(長茅)、杉皮、グシズ(竹管)、瓦の順で構成されています。

茅は1.5mから1.8mの長さがあります。雨に濡れるのは表面の10cm程度で、雨・カビ・鳥・虫等で劣化すると其の部分を引き出し新しい茅を詰め込みます。茅や竹はイロリやカマドの煙で常に燻されカビや虫から守られます。これらの作業を続ければ20年は使用できるといわれています。

イロリ守ボランティア班の方がイロリで火を焚き煙で燻 しています。

茅葺屋根の寿命

Q:茅葺屋根は何年ぐらいもちますか

A:茅葺屋根の葺替えは普通 20~30 年毎に行われるといわれています。実際は手間をかけないですむのは10年未満です。

陽の当たらない北側の面に苔が生えたりして、早くからいたみが見え始めます。そのためいたみの早い部分のみ葺き替える差し茅(サシガヤ)が行われます。やがて全面すべて葺き替える丸葺き(マルブキ)の時期を迎えます。寿命を延長するため囲炉裏などで薪を焚くことが有効といわれています。これは乾燥作用と煙に含まれるタール成分などが茅の表面 を樹脂膜状にコーティングして、外部からの雑菌などの進入を防止し、雑菌や昆虫を除去する働きなどで、茅を長持ちさせるからです。いわゆる囲炉裏効果です。

ふじやま公園の古民家では火災予防の観点から毎日火を焚くことが出来ず、更にカラスによる茅の引抜きもあり、いたみを速めています。すでにサシガヤなど手入れを行っています。寿命延長のためもっと頻繁に囲炉裏やかまどで薪を焚きたいところです。

茅葺屋根のテグス

Q:茅葺屋根に糸のようなものが張っていますが。

A:カラス除けのテグスです。

カラスは2月下旬ごろから巣作りをはじめ、春の訪れとともに2~3個を産卵し、5~6月にヒナが巣立ちます。巣は12~18 mの高さの木の枝や最近は電柱などに作ります。巣は直径約 50cm、材料は小枝や茅を上手に組合せ、ガッチリとした構造とし、中に木の皮や羽などでなめらかな直径20cmくらいのボール状の産室をつくります。最近は小枝の代わりにクリーニングの針金ハンガーの利用が見受けられます。古民家屋根の茅は格好なかつ豊富な材料です。古民家移築当初はかなりの茅が引抜かれ、移築直後の屋根が見苦しい状態になりました。このカラス被害防止にためテグスを張ることにしました。カラスは光りもの、黄色、大きな音、飛行の障害物に敏感に反応し避ける性向がありカラス除けになります。しかしいずれも慣れると効果は低下します。その中で直径1mm前後の光るテグスの障害は効果が継続すると云われています。

テグスはテグスサンというヤママユ科の昆虫から取出した絹糸腺を酢酸溶液中に漬けてたのち、引伸ばして乾燥して作った釣糸であり、近年はナイロン製が普通になっています。旧小岩井家古民家の主屋、長屋門にナイロン製テグスを張ってから、カラスによる茅の引抜きは減少しました。

閂

かんぬき(閂、貫木)

古民家長屋門の扉を内側から閉じ固めるための横木が『かんぬき 』 です。 閂はつくり字、 貫木は当て字です。 かんぬきは、門の出入口の両開き戸(観音開き戸)の左右の扉に付けた金具に差し通し、両扉を一体化して戸締りをします。 普通は堅い木の角棒です。 かんぬきは、素朴な発想に基づく戸締り用具なので古今東 西広く用いられています。 日本では平安後期から用いられ、開き戸が一般化してから出入り口に用いられるようになったと思われます。かんぬきを、保持する金物・箱金物を『かんぬきかすがい』と云い、扉の表側に取付けるかすがいの端を隠すため饅頭金具を取付けます。これは門の重要な装飾の一部です。

古民家長屋門のかんぬきは欅材で、寸法は7.4cm角、長さ144cm、重さ5.1kgです。夕方のかんぬきによる戸締り作業はちょっとした力仕事ですが、力強い安心感があります。

木組

木組(木材利用の伝統技術)

旧小岩井家住宅(古民家)は平成9年から解体・燻蒸し、現在地に移築・復原したものです。 復原に当たって土台部分の腐朽などにより再使用出来ないものがあり、部材の再使用率は約6割でした。腐朽が部分的なものはそこだけ新材で置換えています。旧材と新材を接合した柱などの部材がいくつかあります。接合は接着剤や金具などを使用しない伝統工法の『木組』が用いられています。注意してみると実例を見ることが出来ます。主屋の味噌蔵の柱、長屋門の門柱や納屋の入口の柱などです。写真は納屋入口の柱です。更に穀倉にはボランティアが製作・寄贈した各種の木組を展示しています。これらは古民家の見所の一つです。

釘隠し

Q:主屋座敷の長押(なげし)に金物が取付けられていますが、なんですか?

A:この金物は「釘隠し」または「釘隠し金具」とも言い、建築用化粧金具の一種です。書院造りや格式のある和風住宅において、長押(なげし)と柱やつり束の交差部分を打ち留める大釘を使いますが、その頭を隠すため、釘の上にこれをかぶせました。実際はエ法の進歩により長押は装飾となり、釘で止める必要もなくなり「釘隠し」は実用品から装飾品となりました。材質は鉄、銅、木、陶器、七宝などが用いられました。形は古くは単純な丸型でしたが時代とともに種々の形のものが現れ工芸品的になり装飾性が高まりました。

旧小岩井家の上座敷に松模様が5個、中座敷に竹模様が4個、下座敷に竹模様が1個あります。「釘隠し」があることは座敷の格式の高さを示していると言えるでしょう。

潜り戸

Q:主屋正面大戸に付いている小さな戸は何ですか?

A:潜り戸(くぐり戸)です。潜るとは頭を下げて進むことです。頭を下げなければ通れないような、高さが低く、幅の狭い出入口に設ける戸を潜り戸と云います。潜り戸の例として、門の扉などに設けて潜って出入りする小さい戸や茶室のにじりぐちの戸などがあります。農漁村の民家の出入口は土間回り正面(日常)、背面(炊事)の出入口がありました。通常土間の出入口は一間巾の片引きの大戸(潜り戸付)を建て、普段は潜り戸を利用していました。

旧小岩井家住宅には表門(長屋門)と正面大戸に潜り戸が設けられています。現在は来園者のために大戸を開けてありますが、当時は写真のように大戸を閉め、潜り戸を使っていました。大戸本体は旧材を用いていますが、潜り戸は腐朽していたため、取替えられています。

草葺屋根

屋根は雨露を防ぐ役割のほかに、屋根が家屋建物の第一印象を決めると云われるように形・姿も重要です。

瓦葺が出るまでは日本の屋根は草葺が一般的でした。この場合の「草」は草本系植物の総称でありイネ科やカヤツリグサ科の茅(植物名はススキ)、チガヤ、オギ、スゲ、稲藁、小麦藁であり、水辺に生える葦(ヨシとも呼ぶ)も用いられました。これらの中で茅が多用されましたので、茅葺きが草葺屋根の代表となってきました。

茅や葦は油分が多く耐久性が高く茅葺は日向で三十年、日陰で二十五年前後と言われます。稲藁は水分を吸収するので耐久性は茅の十分のーです。主屋の茅は御殿場で刈られたヤマカヤで約四千束(一束は両手で抱える量)を使用しました。茅の長さは1.5~1.8mのものを使用し、雨に濡れるのは外から10cm程度です。雨、カビ、鳥、虫などで劣化するとその部分を引出し新しい茅を交換・詰込みます。屋根の勾配は45度前後であり、緩くなると水切れが十分でなくなり雨漏りを生じます。草葺屋根は吸音性があり外部の音を遮断するという特徴がありますが、火に弱いという欠点があり、現在では建築基準法により、草葺屋根は一般には認められません。

沓脱石

Q:縁側と前庭の間にある大きな石は何ですか?

A:沓脱石(くつぬぎいし)です。室内から庭への出入りをしやすくために、縁側や式台などの前に置き、履物を脱いでそこに置いたり、踏み台にしたりする石です。これは建物と庭をつなぐ重要な役割を持っています。室内から庭を眺めるとき、最初に目にする石であり、その石を通して庭を見ることになるので、沓脱石は庭の前景とも言えます。これは庭に奥行きを与え、軒内を美的に構成しています。

かつては多くの住宅に据えられていましたが、住宅様式が変わり、近頃はあまり使われなくなりました。ウッドデッキなど木を使った構造物を用いる方法もありますが、石と違って朽ちてしまう懸念があります。

旧小岩井家では中の間と前庭の間及び上座敷・中座敷と日本庭園との間に据えられています。空間を引締め古民家に品格を与えています。

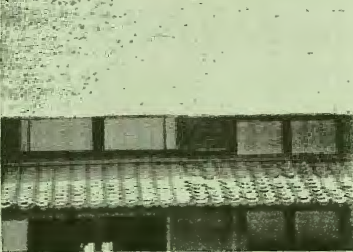

煙出し

Q:古民家主屋屋根の上にある小屋状のものは何ですか?

A:煙出しです。土間のカマドや囲炉裏で薪やわらを燃やして煮炊きや暖をとっていた少し前までの時代では、屋根裏に立ち込める煙を排出するために屋根や妻壁(切妻屋根の両端の三角の部分)に換気用の穴を開けざるを得ませんでした。穴を単純に開けると雨や雪が舞込んだり,煙が風によって逆流したりします。日常生活の必要性から工夫を重ね、煙出しが設けられました。生活から必要とされる機能を単に合理的に解決するだけでなく、意匠がすぐれたものが考案されました。

旧小岩井家住宅では、茶の間と広間の境上に設けられています。桁行91 cm、梁間114cm、屋根は瓦葺になっています。寄棟風茅葺屋根にアクセントをつけています。

古民家10の見所

公園運営委員会事務局 平賀眞之

古民家には、先人たちの知恵がたくさん詰まっています。以下は、その名残を探るヒントです。

1.家業と住空間(職住一処)

間取りは、客間(出居)、寝間、居間(常居)の三間に土間を加えた基本型が一般的ですが、この古民家は、さらに西側に三間があり、中流武家の構えと庄屋の造りを兼ね備えています。

2.地場の材料を賢く使い分ける民家

イネ科植物の活躍、士石砂の鉱物、2~3年草木(カヤ、ワラ、紙、イグサ、ヨシ)に木材です。(耐用年数の短い付属建物は黒木を使う)

3.陽光と通風

室内へは、庭からの反射が障子を透かして、ほの明るくなり、夏を見越して通風をよくしています。

4.木材の使い方の妙(樹種の選択、力加減、継ぎ手、柔構造)

5.「貫ー小舞ー真カベ」の粘り強さの秘密(耐震)

6.引き違い戸(動くカベ)が広い空間を演出する。

7.結び、楔(くさび)、ほぞ、各種仕口による接続方法

8.リサイクルと補修(社会循環、損傷部位の取替え)

9.一貫生産して徹底活用する。(モノを大切にする美徳)

1 0.自然と共生し、火を守り、水が生命をつなぐ、その持続可能な「くらし」の中心に主屋があった。

この50年間に、失ったものを想い、時代を耐えた古民家から、安らぎと、心豊さを感じ取ってください。

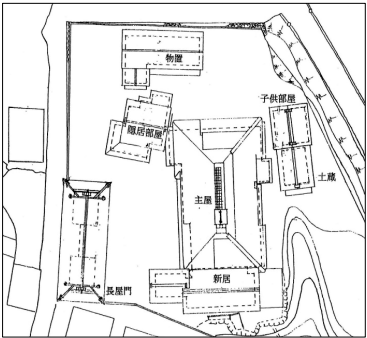

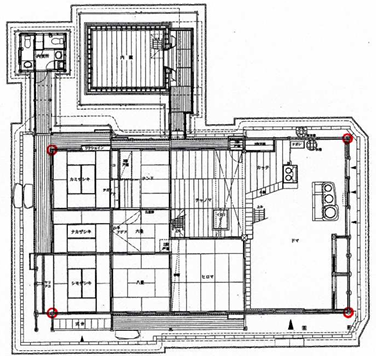

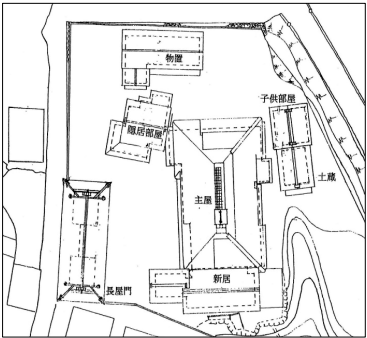

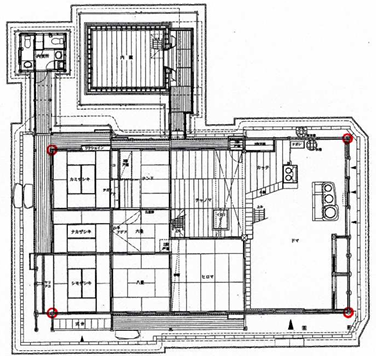

古民家主屋の大きさ

旧小岩井家住宅(古民家)は長屋門からみた大きさに驚かされます。古民家の大きさは移築復原工事報告書のp.4に「建物の規模は桁行9.5間、梁間5間の寄棟茅葺きで、四囲に下屋を設けている」とあります。桁行とは古民家を前庭から見たときの長手方向の両端の柱の間隔であり、梁間は短手方向(奥行)の両端の柱の距離です。これらの柱の内部面積は9.5×5=47.5坪=約157m2Ⓐとなります。同じ報告書p.10に解体保存工事仕様書に建物概要,主屋は236.27m2(71.4坪Ⓑ)とあります。更に同書p.17に2階床組の記述があり二階の面積は24.75坪(81.9m2Ⓒ)とあります。

Ⓐ+Ⓒ=72.25坪(約238m2)はⒷとほぼ同じ値になります。右の平面図中○は四隅の柱です。

まとめると古民家の床面積は1階で約48坪、厨子2階を含めた延べ面積は約72坪となり、普通の農家より大きな数字です。ちなみに高さは、地面から棟木まで30尺(約9.2m)とあります。その上に煙出しが追加されます。

なお、建物において梁は柱の頂部と組合せて屋根の小屋組みの荷重を受けるため一定の短い間隔で配置します。桁は柱・梁の組合せを横方向に繋ぎ。その数や長さで建物の大きさが決まります。

古民家の概略

長屋門・主屋とも萱葺き屋根で昔の面影をそのまま残しています。長屋門の大扉には銹金物(かざりかなもの・鉄鋲)が打ってあり、大変重厚な造りになっています。右側は板敷きの穀蔵で年貢米の一時置場、また補修用の萱など保管されていました。穀蔵には二階が付いています。左側は土間の納屋で農具などの置場などになっていました。

主屋には式台があり武家の格式を備えています。

下座敷には槍床があり、中座敷は跳ね上げ式の壁があります。上座敷は正客を迎える書院造りになっています。

土間には大きな「かまど」が三つあり、板の間(茶の間)には「いろり」があり、自在鍵があります。水屋には普通の「かまど」が二つ並んでいます。

上部は萱葺き大屋根を支える大きな松ノ木の梁(はり)が見えます。また、萱葺きの裏側も見えます。当家の二階は製薬の作業をしていたとのことです。

古民家の設備・備品概要

長屋門大扉は必要な時だけ開門し、通常は右側の潜り戸から出入していました。主屋士間の鼈(かまど)には大釜、大鍋が置かれ大勢の賄いが可能です。板の間の鼈には普通の釜が置かれ、水屋と共に台所として使われていたと思われます。水屋の脇には食器や食材を入れる戸棚が造り付けてあります。

いろりには自在鍵があり鉄瓶や鍋を掛け煮炊きができます。ただ、今ある自在鍵は鍋をかける重量に耐えられないのが残念です。竃やいろりの煙は茅を燻し(いぶし)屋根を保護します。この煙は屋根棟の煙出しから排出されます。

当家には土蔵が7棟有りましたが、内蔵として1棟だけ新設されました。上座敷の奥廊下を隔て、別棟に内便所がありますが、使用人は外便所を使っていました。

古民家の戸締り

Q:古民家に鍵はありましたか? 戸締りはどのようにしましたか?

A:家の戸、門や蔵の扉などを無断で開けて侵入されたりすることを防ぐための装置が錠と鍵です。錠(錠前、ロック)はしっかりと閉じるための金属製の器具、鍵(キー)は錠を開け閉めする器具です。旧小岩井家において用いられている戸締り器具の例をあげます。雨戸にはサル(猿)が用いられています。

式台から下座敷への引き戸に心張棒が用いられています。これは斜めに傾けて出入口の引き戸部位の片方を固定した状態で使用します。つっかえ棒、つっぱり棒とも言います。

長屋門にはかんぬきが用いられています。これは門や家屋の出入口の扉を閉ざすための横木であ

り、左右の扉に付けた金具に通して開かないようにします。

そのほかに穀蔵の引き戸に錠前が用いられています。

差鴨居

Q:下座敷と中の間との間の鴨居は大きく立派な部材ですが?

A:この鴨居は断面の高さが大きく、通常の鴨居の役目に加え、屋根の部分を支える梁の役目を兼ねており、「差鴨居(さしかもい)」と云います。

差鴨居も敷居と一対になって引き戸、ふすま、障子など建具の枠となり、通常の鴨居と同じ役目を果たしています。しかし差鴨居は通常の鴨居よりも背(高さ)が大きく、柱にほぞ差しとし、柱間の広い部分に梁として構造体の役割をも果たしています。一般的な寸法は支える柱間が 1.5間(2.7m)から3間(5.4m)程度に用いられ、背(高さ)が1尺(30 ㎝)から2尺(60 ㎝)程度です。

旧小岩井家住宅では差鴨居が7ヶ所あり、主に南北方向に用いられています。下座敷と中の間との間にある差鴨居は柱間が3.6 m、高さが 39cm、幅が 14cm です。その他の差鴨居も一般的な寸法であり、古民家に重量感と安定感を与えています。例えば大黒柱には二方からの差鴨居が差込まれていますが、まさしく大黒柱と共に主屋を支えています。

座敷の壁の色

Q:上,中,下座敷の壁の色は赤色(ベンガラ色)になっていますが何故ですか?

A:日本においては古墳内石櫛、寺社の内殿・内陣が彩色されることはありましたが、一般家屋の内部壁は土色が昔から続いてきました。書院造りなど内壁に白色が用いられることがありましたが、費用と技術から一部の階層のみに限られました。

赤色壁は桃山時代の茶人、古田織部が数寄屋壁に赤土を使ったのが最初で、その後、桂離宮の小壁にも赤色系の土壁が使われ、白色壁に代わり色壁が流行し始めました。関西地区には良質の色

土を産出し,色土を上塗りする技術とともに全国に広がりました。地方によっては赤色の壁は貴人・客人を迎える客室に用いられました。しかし江戸時代では一般庶民には許されませんでした。

一方、「赤」は「大」+「火」の会意文字で、大いに燃える火の色を表します。火には罪や檬れを祓い清め、慶び.魔よけの意味を表し人生の節目に赤色が登場します。赤色の原料のベンガラ・朱は防腐・防虫の役目があります。

旧小岩井家の座敷の壁においての赤色が使われていることも同じ理由と思われます。

敷居

Q:敷居は踏んではいけないものされていますがなぜですか?

A:敷居は襖や障子などの建具を立込むための開口部の下部に取付けられる横木です。昔は閾(シキミ)といい、門戸の内外の区画を設けるために敷く横木を意味しました。これは屋内と外界との境界すなわち結界になっています。一般の家屋にはいくつかの敷居がありますが、特に玄関の敷居を踏んだりその上に立つことを嫌います。これは、結界を破壊することになるからです。物理的には引戸やふすまの立付けが悪くなり、傷むからです。また敷居を踏むことはその家の家長の頭を踏みつけることと同じという古くからの言い伝えもあるからです。

旧小岩井家の大戸の敷居は18cmX14cmのヒバ材が用いられていたようです。

式台

Q:主屋に式台がありますが役割は何ですか?

A :式台とは、一般的には玄関前の 1段低くなった式板をいいます。

式台のある玄関を式台玄関と云い、もともとは武家屋敷(厳密には侍屋敷)で公式の来客と送迎の挨拶を行うところでした。駕籠に乗るための玄関の床板を低くしたものです。本来は書院造りにて、「お客様の送迎の挨拶をする所」を色代(しきだい)と呼び、これが式台と呼ばれるようになったものです。 17~18世紀初めにかけて武士階級で一般化しました。民家では江戸後期まで許されませんでしたが村役人層で役人の出入口用に設けることが許されました。

旧小岩井家主屋の式台は巾 2間,奥行き半間で 8枚の欅の段板と中間の桓があり,床の高い下座敷に上がりやすくなっています。式台は高齢者社会の時代を迎えてバリアフリーの玄関として見直されつつあります。

自在カギ

Q:囲炉裏で鉄瓶を吊下げているものはなんです?

A:自在カギです。

囲炉裏は暖房、照明、乾燥などの役割を果たしていましたが食べ物の調理も重要な役割でした。鍋や鉄瓶を吊下げる自在カギは,鞘と呼ばれる竹筒にカギ棒を通し,穴の空いている調節用の横木(猿とも云う)を縄などで取付けてあります。横木を水平にすると穴が真直ぐになってカギ棒が上下に動かすことが出来,斜めにするとカギ棒が穴の角での摩擦抵抗を利用して固定する仕組みになっています。

自在カギに鍋を掛け,囲炉裏の火の上に吊るし,火と鍋の距離を自在調節出来ることが名前の由来です。煮炊きや保温を容易にすることが出来、生活の知恵が生んだ優秀な調理の補助器具です。

古民家にある自在カギは典型的な構造です。鞘である竹筒の黒光りは過ぎし日の活躍を物語っています。ぜひご覧ください。

葴子梁

箴子梁(しんしばり)

Q:パンフレットにある箴子梁の箴子(シンシ)の意味は何ですか?

A:主屋の土間から茶の間の上を見上げると大きく曲がった太い梁があり、これが箴子梁です。曲がった材料を用いるのは自然の素材を活用し、装飾的な役割も果たし、更に強度的な利点を生かします。梁は建物の水平方向に架けられ、床や屋根などの垂直方向の力を曲げ応力で受けます。アーチ状の梁は垂直の力の一部を曲がった方向に分散するので、水平な梁部材よりも強いことになります。

「箴」の字義は「戒め」のほかに竹針、石製の針など「針」があります。一方、洗張りの布を縮まないように先端を尖らした竹製の串で弓形に張る「伸子」という道具があります。曲がりの伸が箴に置換えられたと推測されます。旧小岩井家の箴子梁の材料は建築の際、予め見定めていた松材を用いたとのことです。

障子

Q:障子のある部屋は以外に明るいですが何故ですか?

A:しょうじの「障」は、「遮る」「隔てる」などの意味を持っています。障子は縁の内側、窓、室内の境に建てる建具を総称し、平安の昔から日本人の暮らしに溶込み、生活を豊かにしてきました。

障子は紙一枚を縦横に組んだ木の格子僑且子)に張っただけの簡単な構造ですが、保温効果、換気性能のほかに光の調整という面でも優れた機能を持っています。和紙を張った障子の場合、光の透過率は5割程度ですがガラスだけの場合よりも室内を明るく感じさせることができます。和紙が光を乱拡散して部屋全体を均等に明るくするためです。夜の障子は壁の一部となり、光を反射して室内の照明効果を大幅に増大し、照明の均質度を高めます。冬暖かく、夏涼しく、省エネに役立ちます。

旧小岩井家の主屋の障子は形状別で腰面、腰付、書院など 34枚組込まれ、桟の

組子も

枡組、

横繁、

縦繁、

荒間などがあり、見比べるのも楽しいと思います。

障子の裏表

Q:障子には表裏(オモテウラ)はありますか?

A:障子は居室と外界をへだてる和風建具の一つです。居室側に組子(格子)が見えるように用い、これが障子の表です。

外界側の紙だけしか見えない方が裏です。障子は古くは板戸、衝立、襖、屏風など部屋の境や窓・縁などに立てる建具の総称でした。鎌倉時代より製紙技術が発達し、片側に紙を貼った明障子が生れ、障子といえば明障子をさすようになりました。障子は竪桟・上桟・下桟・組子(格子)で構成されています。組子が見える側(表)が室内側になるように入れます。

組子があることにより柔らかな光を通し、外気や風をさえぎる障子は、暗かった家の中を明るく健康的にし、日本の住宅様式に革命的な居住性の向上をもたらしました。古民家の障子も、室内側に組子があり内側が表です。古民家の障子は組子の形、縦横比はいくつかの種類があります。実際に確かめてください

厨子二階

Q:厨子二階の厨子の意味は何ですか?

A :厨子の読みはッシまたズシが一般的ですがツシが主流のようです。厨子二階は高さの低い屋根裏部屋を指しますが、単なる屋根裏のことをいう場合もあります。物置のほか、蓑蚕部屋や使用人の部屋としても使用されました。地方によって単にツシ(途子、図子、辻子)と呼ばれ、そのほか心ズ、チシ、ッチ、ッシコ、シシ コ、ヌキアゲニ階などと呼ばれました。

「厨子」とは仏像 、舎利 、経巻、位牌などを安置する開き

扉をつけた仏具のことです。 しかし厨子二階の厨子は、その部分が棟札、神社仏閣のお守り札、護摩札を掲げ安置する空間という意味に由来すると考えられます。

日本の民家は平屋を旨とする歴史があります。江戸時代には身

分の低い者が高い所に住むことは失礼と一般民家では二階建ては禁止されていました。そのため厨子二階のような中途半端な構造と名称になったものと考えられます。

旧小岩井家では土間の半分、広間、中の間、仏間、納戸の上にあり、南側と北側に明取り窓があり、使用人の寝室、薬草の乾燥場などに使用されたようです。現在は各種行事の器具・道具を収納しています。

外便所

Q:農家の便所は主屋と別の場所にあったと聞きますが何故ですか?

A:便所は古くカワヤと呼ばれましたが側屋の文字をあて、オモヤの傍らに建てたことによるとの説があります。農家にとって生産性向上のために肥料の調達は重要な要素です。江戸時代の農書にも主要肥料の一つである下肥を確保するため、便所は主屋から離れた屋敷地隅で田畑に近いところに設け,なるべく大小便を集めること、方角は腐敗を促進するため東南の陽気をうけるところ、屋根を付けて雨水を入れないことなどが記されています。また実際、農作業の合間に泥のついたままの姿で利用できる便利な面があります。反面、生活の利便性を犠牲にしていることは否めません。

旧小岩井家では家相図から屋敷の東南位置に外便所が記されおり、公園の古民家でも同様な位置に来園者用の便所が設置されています。

大黒柱

大黒柱は家の象徴であり中心となる特別な太い柱です。梁と梁とが交差する力のかかる部分に建てられ構造上一番重要な柱です。この柱は四方向から梁を受けるので、ほかの柱に比べ太くしなければなりません。

これには特別な名称が与えられ、全国的に大黒柱の名が広く用いられています。一般的には大黒柱は土間と板の間との境や、板の間と座敷との境にあります。

旧小岩井家の場合は土間のほぼ中央左手に土間と板敷きの茶の間と広 間の間の一番目立つ場所で黒光りした威容を誇っています。大黒柱 の語源はかつて恵比寿大黒様を祭ったことによる説などがありますが正確なところはわかっていません。材料には力に強いケヤキ、クリ、ナラ、カシ、サクラなどが用いられます。

この古民家の大黒柱はケヤキで太さは縦 38cm、横 36cm、高さ 5. 4mです。そして大黒柱の上に一回り細い柱が見えます。この柱は弘化 4年(1847)最後に建替えた時に、以前の大黒柱を転用したものだということです。

ふじやま公園への移設解体時、大黒柱礎石の下から玉石に経文を記した一字一石経が発掘されました。小岩井家のご主人が諸佛菩薩天神地祇の回向、家内安全子孫繁栄、火盗潜消などを願って、お経の文字を書いたとのことです。(田代眞治)

たたき

Q:テレビで紹介された本郷ふじやま公園の「たたき」とは何ですか?

A:2月7日(日)午後 7 時からの日本テレビ番組「鉄腕ダッシュ」冒頭で、水路の素材になる「たたき」の例として本郷ふじやま公園のたたきの土間が紹介されました。

たたきは「敲き土(たたきつち)」の略で、赤土・砂利などに消石灰とにがりを混ぜて練り、塗って敲き固めた素材です。三種類の材料を混ぜた合土(あわせつち)から「三和士」と書きます。セメントで土間の床に使われました。明治期に、改良した三和土が、湾港建築や用水路開削などの大規模工事にも用いられました。

たたき

Q:古民家の土間はどのように改修しましたか?

A:今回の改修工事では従来の土間を撤去し、新しい土を入れました。その順序は

①これまでの土を深さ約 15cm 撤去・整地し、

②新しい土(三和土・合土とも言います)を調合、

③これを厚さ3~5cm 土間に敷き、

④足踏み、槌やタコでたたき・締固め、

⑤養生で、これを4回繰返し4層作りました(1層作るのに一昼夜)。

新しい合土の組成は真砂土:100 kg、壁土:20 kg、消石灰:20 kg、苦汁溶液で、コンパネ上でよく混合します。

これを敷き詰め、叩くことにより消石灰や苦汁の作用により全体が固まります。

新らしくなった土間は乳白色で清々しい空間を作っています。無理な力を加えず、いつまでも気持ちよく扱いたいものです。

たたき土(叩土、敲土、三和土)で仕上げた土間を「たたき」ともいいます。

畳

Q:古民家の座敷と居間の畳の目が違いますが?

A:畳は畳表、畳床、畳縁から構成されます。

私たちが一番目にするのは畳表です。畳表はい草を緯糸に、麻糸や綿糸などを経糸として織られています。一枚の畳表を織るのに、およそ 4,000本~5,000本のい草が使われています。畳表は経糸の数、つまり目の数によって目積表(メセキオモテ)、諸目表(モロオモテ)などがあります。目積表は一目の中に一本の経糸を織込んでいて、目の数は普通品で67目です。諸目表は一目の中に二本の経糸を織込んでいて、普通品は61目です。旧小岩井家座敷の畳表は諸目表で目の数は61目です。居間の畳表は目積表で目の数は74目で普通品より目の数が多く上等品です。

畳の縁

Q:畳の縁を付ける理由は?

A:畳の縁は畳表を畳床につけるときに長手方向の縁を、イグサと直交して縁どる布のことです。畳の縁は畳の角の磨耗を防ぎ、和室の雰囲気を引立て、上品さ・高級感を演出します。

畳は天然産物であるわらとイグサを主な材料として作られる日本伝統の建材(床構成材料)です。畳はたたむこと、重ねることでもあり、かつては座具、寝具として用いられていましたが現在は主に座敷の床材です。

畳の製造法はよく乾燥した稲わらを厚さ約5センチに麻糸で縫い固め(畳床)、その表面はイグサを木綿糸で編んだ畳表で覆い、四辺の端を麻糸で縫い固め、布製の縁を付けます。材料は絹、麻、木綿、などが用いられ、色は黒、紺、柿のほか、色々な模様のあるものもあります。色・模様により松江田縁や高麗縁などの名称があります。

古民家では今年春に畳表替えを行いました。上座敷などの客間の畳には木綿製の黒色の縁が付いています。畳表は熊本産が使われています。中之間などの居住部屋の畳には縁が付かず、琉球表が使用されています。イグサの香りとともに畳縁の有無や畳表の違いを観察して下さい。

茶の間

Q:茶の間は江戸時代にもありましたか?

A:百科事典で調べると、私たちが思い描く「茶の間」または「お茶の間」の言葉は江戸時代には一般的でなっかたと思われます。私たちが思い描く「茶の間」は和風住宅の食事室兼居間であり、丸い卓獣台(チャブダイ)と火鉢に茶箪笥があり、家族の団槃、安楽の場所であります。

このような茶の間なる呼称がいつ生まれたかはっきりしませんが明治中期以降と云われています。

これらの機能ば江戸時代においては農家である民家の「囲炉裏の間」に近似しています。土間につながり北側の板の間で、普通ここで囲炉裏が設けられていました。常時湯を沸かしており、食事・団槃、時には接客の場として使用され、更にはよなべの仕事の場でもありました。上述のように板敷きでしたが、必要に応じて筵(ムシロ)や葵産(コザ)を敷きました。

旧小岩井家の茶の間は間口2.5間、奥行き3間です。現在は全部板敷きですが、南側 2間には囲炉裏があり、かつては畳敷き(10畳)になっており、北側 l間は板敷き(5畳相当)でした。奥には頑丈な板作り食器戸棚があります。家族、使用人が箱膳を用いての食事の場で、冬は囲炉裏のほかに火鉢もあったようです。

「茶の間」は極めて複雑で曖昧な機能を複合している空間でしたが、現在では機能と効率を重んじるリビング+ダイニングを中心とした間取りに移行、「茶の間」は消滅しつつあります。

丁番

Q:長屋門扉開閉の金具の名称は?

A:開閉の金具は肘壺金物と云います。開き戸の扉を支え、開閉できるようにするものです。丁番(ちょうつがい)の一種で古くから使われてきました。開き戸は引き戸より古い形です。

長屋門に見られるように、門柱に取り付ける壺状の壺金物・肘壺(ひじつぼ)に、観音扉に付けた肘金物・肘金(ひじがね)をさし込んで、丁番のように開閉させます。肘壺金物は観音扉左右の各々上下に計4組が設けられています。

古民家にある肘壺金物は長屋門潜り戸、納屋横の開き戸や主屋板の間にある戸棚の扉にも用いられています。大きさ、場所により少しずつ形が異なっています。見比べてみては如何ですか。

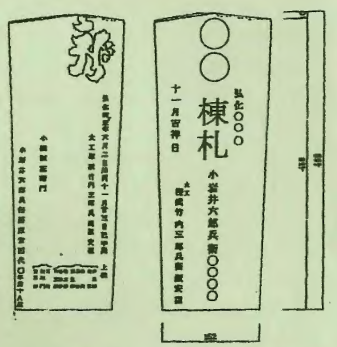

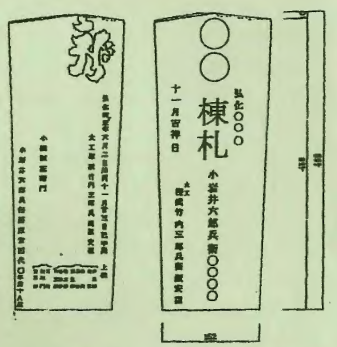

棟札

旧小岩井家の家歴

この古民家は、ふじやまの西側山裾に建っていた小岩井家の住居です。同家は鎌倉幕府創設以来同地に住まわれ、46代続いた旧家と言い伝えられています。

この建物は1847年(弘化4年)に建てられたと記録された棟札が発見されています。それまで何回か建て替えられていたと推測されますが、その都度、材木が使い廻されてきたと思われる痕跡が各所にありますので相当に古い材木が残っていると考えられます。部材を科学的に調査し、年代を検証できれば新しい発見があるかも知れません。

上記棟札と一緒に一石一字経の由来を書いた札が発見され、大黒柱の下から法華経のほぽ全文が書かれた小石が 6万数千個発見されました。当主の信仰心の深さが伺われます。

弘化2年(1845)のアメリカ船来航の絵図が残されており、当時の慌しい様子がよくわかります。

嘉永6年(1853)ペルリーが来航し一行を久里浜足止めするが、万一江戸に出向くことになった場合、同家を休憩所に使うと触れがあり急逮座敷を手入れしたと伝えられています。幸い久里浜から出ること

はなかったが、もしもペルリーが休憩に立ち寄っていたら、同家の歴史に一大工ポックを画していたでしょう。

同家建築年代を記した棟札および一石一字経の由来を記した札の実物大カラー写真、弘化2年のアメリカ船来航絵図のコピーを古民家内蔵に展示しております。

大黒柱上部の古大黒柱南面に和釘止めされていた棟札:弘化四年(1847)

土間

Q:古民家の土間はかなり広いですが何に使われましたか?

A:農家の場合、土間は建坪の半分近く占めることもあるほど広く色々な目的に使われました。土間は玄関であり、通路であり、中庭であり、客間であり、作業場であり、収穫物の取扱い場所であり、道具置き場であり、部屋でもありました。

土間は日本の古来の民家に見られる形式で土足のまま使う場所で、外と内の中間的な役割を果たしました。土間は建物内で土の部分のことで土(赤土・砂利)、石灰、

吾砿の三つを練ったものを叩き固めたことから

三和士とも云います。三和土は土で汚れますが一方では非常に清浄感も漂い、暖かいような冷たいような、あるいは硬いような軟らかいような独特の日本的な空間を作っています。

通常の出入口である大戸を入るとすぐに土間になり、土間には柱が無い広い空間が広がり、地域によってはニワとも呼ばれ、普通の農家では藁打ち石、臼などが置かれました。土間の奥にはカマドが設けられ、流し台が置かれていました。

旧小岩井家の土間は間口3.5間、奥行き5.8間、広さは約20坪あり、建坪の三分の一弱あります(座敷部分を除くと二分の一弱)。昭和初期の状況は大戸を入って右側には餅つき道具、石臼が置いてあり、左側にはこもかぶり(写真上)の酒樽がおいてあったとのことです。(田代眞治)

行火

現代の暖房器具は電気・ガス・石油を熱源としていますが、かつては薪・炭を用いる囲炉裏・火鉢・行火が用いられていました。特に移動可能で足など下半身を対象とした暖房具として行火は重宝されました。

行火(または按火)は、上部が丸く、三方に穴があり、もう一方は「火容れ」の出し入れが出来る四角の瓦土製の器です。中にある「火容れ」は土製の円形または角形の容器があり炭や燠を入れました。ふとんを掛けて暖をとりました。行火の「行」は「持ち歩き出来る」という意味です。手足の暖をとる移動式の火炉で地火炉(例えば囲炉裏や掘り炬燵)に対する言葉です。室町時代に使い始められ、江戸時代中期に広がり、明治大正時代に一般化しました。

釜・羽釜

釜は飯を炊いたり湯を沸かしたりする炊飯・調理用具です。一般的な飯炊き釜は鋳鉄製で鍋よりも底が深く、腰の部分にカマドに掛けて使用するための羽(鍔とも呼ばれる)が付いています。釜はかつてカナエ・マロガナエなどとよばれましたが、現在では飯炊き用の羽釜をさします。木製の分厚い蓋が付属して、飯を蒸(ムラ)します。羽の役目はカマドに掛けるほかに下からの熱を逃がさず,吹きこぼれがカマド内に入らないようにしています。底は丸くなっっており熱が伝わりやすくなっています。

コメが貴重な江戸時代中頃までの炊飯は、麦や野菜など増量材を入れた糧飯(カテメシ)で多量の水を入れ鍋で煮て、沸騰後にザルに上げるなどして重湯を取り、それを蒸籠などに移して蒸らす「湯取り法」が主流でした。その後、米食の普及やカマドの改良により羽釜が炊飯の主流になりました。現在の羽釜による炊飯は「炊き干し法」と云い、水が多い段階では米を煮る状態、水が少なくなった段階では米を蒸す状態とし、水分は蒸発分以外すべて米に吸収させる方法です。

古民家主屋の勝手に置きベっついがありアルミ製の羽釜が、土間のカマドに鋳鉄製の大きな羽釜がかかっています。アルミ製の羽釜の寸法は内径28.5cm、深さ24cmで2升5合炊きです。

ザルとカゴ

Q:ざるとかごの違いは?

A:「ざる」も「かご」も竹製品の代表的なものです。

どちらも、竹の他に籐や柳などの素材を編んで作るものです。「ざる」は比較的浅く、小さめで、網目が細かく、主に調理用具に使われます。「かご」は深く、大きめで、網目は粗く用途は農具、生活用具と多方面にわたります。「かご」は容器として木製より軽く、通気性がよく、中のものが良く見えることから運搬具、収納、保存容器、野菜・食品の水切り、鳥や虫の飼養用具、狩猟・漁労の捕獲用具などに用いられました。

身の回りの「ざる」はそばの盛り器など活用されていますが水切りなど生活用具としてはステンレス製にとってかわられました。一方、「かご」は古民家納屋には当地の特産品であるパイスケ(港湾関係の運搬具として重宝されました)や背負い籠などが残されています。竹など天然素材を用いる「ざる」や「かご」は典型的なエコです。もっと見直したいものです。

背負子

背負子(ショイコ)は山村などで薪など重いものを、主に長い距離を運搬するための道具として用いられました。木や竹などを用いた左右の縦棒に背負うための枠を作り、その棒に背負縄を付け、枠に荷を付けるための籠や荷縄を付けたりした背負運搬具です。背負子は強力・歩荷や行商人の運搬専業者、修験者などの宗教家の用いる笈(オイ)からの影響を受けたと思われます。背負い方はリュックのように両肩で支える方法が一般的ですが、他に額や胸前で支える方法もあります。

山村に貨幣経済が浸透し町場との交易が盛んになって、大量の物資を運搬する必要が生じた江戸後期から盛んに利用されました。道路が整備され車両が普及し、燃料がプロパンガスに変わり背負子がすたれました。近年はアルミ製の登山用や災害時の避難に特化したものも開発されているとか。

古民家には典型的な背負子があり、小学3年生の「昔の道具、昔くらし」の説明では、実際に背負えることができ、人気の昔の道具の一つです。

洗濯板

今月から、古民家の内蔵や長屋門に保管されている生活道具や労働道具をご紹介します。

今回は洗濯板。これは今内蔵に展示されています(写真)。縦56センチ×横24センチ×原さ2センチの立派なものです。洗濯機のない時代にはどこの家庭でも普通に使っていましたね。何人かの奥さんから「子供の頃、洗濯板と金盟で、力を込めて洗っていたのを思い出す。」「私は経験がないが母親が使っていたのを見た。」とか「私も使っていたわ」などとお話を伺うことができました。記者の私も子供の頃は自分のものくらいは母親がやるのを見よう見まねでごしごしやりました。

今この洗濯板が、見直されているらしいのです。洗面所でやるちょこっとした洗濯に便利とか部屋の飾りに良いということです。それならばもしかしたらネットで売られているかと見ると、有りました。ぐっと小型な1,000円から少し大きめの2,000円までですが、宣伝文句に『オシャレな小物としてもいい感じ』とあるのは時代ですね。

ついでに街の風呂用品のお店をのぞくとやはり2,000円でありましたが、古民家のものよりひとまわり小さいものでした。

長持

Q:古民家にある長持の利用法は?

A:長持は衣類・夜具・調度品を入れるための、蓋付きで長方形をした木製の収納具の一種です。

蓋・箱の四隅に保護用の金具が、両端に棹で担ぐための角材を通す金具が付いています。一般的な大きさは、幅5尺5寸前後(約170 cm)、奥行きと高さは2尺5寸(約75 cm)です。蓋には錠を備え、上等の品は漆塗り、家紋入りのものもあります。室町時代以前には収納具として櫃(ひつ)が用いられていたが、時代が進むにつれて調度品や衣類が増え、さらに江戸時代には木綿が普及し布団など寝具が大型化し、より大型の収納具が必要とされました。長持は武家に使用され、やがて庶民の間にも普及するようになりました。長持は結婚が長く持ちますようにと、代表的な嫁入り道具の一つでしたが、大正時代以降、長持の役割は箪笥に代わりました。

古民家にある長持は外形寸法、幅169cm、奥行き69cm、高さ74.5cm、収納部寸法、幅161cm、奥行き61cm、高さ 58cmの大きさで漆塗りです。只今座布団30枚収納しています。

千歯扱き

Q:納屋にある歯のようなものが沢山ある器具は何ですか?

A:千歯扱き(センバコキ)です。稲や麦を脱穀する農具です。

竹や金属の歯(穂または刃とも云う)を櫛の歯のように並べ木台に固定し,それに稲穂をかけて穀粒を扱き落とします。歯は1挺あたり17から27本ほど使われ、台木に櫛状に留めてあります。歯の断面は当初は長方形の平打でしたが、面取打や槍打に改良されました。歯と歯の間隔(隙間)は目といい、稲用と麦用とで異なります。稲用は約1.5mm程度です。千歯扱きは江戸中期に発明され、全国的に広がりました。大正時代になり回転式脱穀機が考案され、千歯扱きは終わりを迎えました。ただし回転式は穀粒を痛めるため、種籾を得るために千歯扱きが昭和時代半ばまで使用されました。

古民家納屋にある千歯扱きは歯の数が21本、幅は15mm、目は1.5mm、長さは25cm、

断面は槍打です。小学校の「昔の暮らし」の学習で人気者です。

そろばん

Q:古民家の帳場にそろばんがありますが、五つ玉そろばんと四つ玉そろばんの違いは?

A:そろばんは加減乗除を珠算によって行う計算器具として中国から室町後期に伝わり、江戸時代に進展する商業に計算用具として大発展をみました。貨幣制度が金銀銭という複雑な制度や割算の九九の普及も関係しました。庶民教育においても「読み書きそろばん」として一般的になりましたが明治の学制改革によって小学校教育ではずされました。しかし国民の要望によってただちに復活し広く学習されました。そして簡単・便利・廉価な計算器として産業の発展に大きな役割を果たしました。昭和初期まで天珠(五珠)一つと地珠(一珠)五つで構成されていました。昭和10年(1935年)になって、小学校の教科書の改訂で、一珠の五番目は不要ということで4つにし、四けた区切りの定位点がついたそろばんがよいと指示され、四つ玉そろばんが普及しだしました。

古民家の広間に置かれている五つ玉そろばんは、四つ玉そろばんの教育が普及する前の時代の人々に慣れ親しみ使い込まれたものと思われます。

煙草盆

内蔵の宝 煙草盆

最近は煙草を吸う人は随分と減っているようですが、現在のような紙巻き煙草やライターのない時代、喫煙は大変面倒なものでした。寛永年間(1624~44)に茶道具として南蛮から持ち込まれたといわれる煙草盆は、喫煙の便を図るため、炭火を入れた火入れ(写真の右部分)、吸いがらを捨てる灰吹き(灰落とし=写真の左部分)そしてキセルなど喫煙諸道具一式がコンパクトにまとめられた画期的なものでした。初めは大名茶人を中心とした人びとで使用されていました。大名好みには飾り立てた細工物が多いのに対して茶人好みは桐や桑等の木地で形も簡素なものが多かったといいます。次第に庶民の間にまで普及していきました。古民家の煙草盆は箱形、大きさ17cm×30cm、高さ15cmで日常生活でかなり愛用されたもの思われます。

煙草盆は今でもお茶の席で茶室を飾り、くつろいだ雰囲気をだすための道具として出されたり、古道具としても人気があるそうです。

たらい

むかしの道具 盥(たらい)

たらいは桶の一種で水または湯を入れ、洗面、洗濯などに用いた扁平な容器です。たらいの語源は「手洗い」のなまったものといわれます。平安時代は手洗い、洗面に用いられ陶製、曲げ物であったと思われます。

中世になって桶締めの技術の発達により大型化し、種々の用途が広がりました。材料は耐水性の高いヒノキ、スギ、サワラなどが用いられました。江戸時代になり、もみ洗いの洗濯用具として普及しました。明治以降、洗濯板との組合せたたらいは洗濯機が普及するまでどこにも見られた生活用具でした。大正時代になりトタン、ほうろう引きなどの金だらいが用いられるようになりましたが、木製のたらいは洗濯用あるいは乳幼児の沐浴用として用いられています。

古民家にあるたらいは直径56cm、深さ21cmで典型的な洗濯用のたらいです。

俵

昔の道具 俵

俵は、藁(わら)の小束を細縄で編んで作った収納、保存、運搬用の包み運ぶ道具です。円筒形で両端を塞ぐことによって密閉しますが、編みが粗く通気がよいのが特徴です。用途は広く米・穀類や芋などの農産物の他に水産物、塩、木炭などにも用いられました。

代表的用途は米俵で米の貯蔵・運搬に江戸時代は年貢米を納める

ために用いられました。その大きさは時代・地域によって一様で

ありませんでした。収納量が3斗5升、4斗、4斗5升などがあり

ました。明治の地租改正により、全国的に統一され4斗入り(60 kg)となりました。その大きさは直径約45cm、長さ約75cm、内容積約72リットルです。

昭和30年代から麻袋や紙袋が用いられるようになり、今では実用の米俵は見られなくなりました。1袋は30kg 入りです。古民家納屋にある米俵はボランティアが作ったもので大きさは通常ものより一回り小さくなっています。なお、俵の両端に蓋として取付ける藁で編んだ円盤状の付属品は桟俵と云います。単独でクッション風の座具や、民間信仰の祭祀具としての用途もありました。

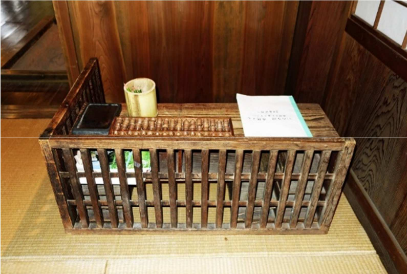

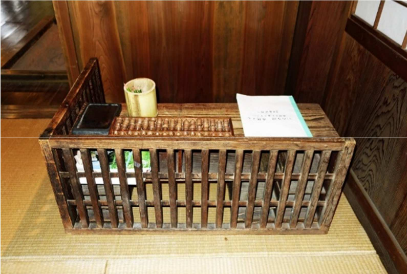

帳場

Q:古民家主屋の広間北東部にある机のようなものは何ですか?

A:帳場です。帳場は純日本的な店舗や旅館の勘定場です。

通常の店舗は土間、上り框、畳敷きの商品売場、帳場などから構成されていました。帳場には二つ折り又は三つ折りになる木製格子の帳場格子、帳場机、てんびん秤、そろばん、硯箱、銭箱、帳面箱、銭桝、銭皿、帳場箪笥、大福帳その他の帳面、そのほか勘定に必要なすべての道具が置かれていました。帳場は帳付けや勘定などをする場所で、売場との境は帳場格子で仕切られていました。

古民家主屋にあるものは二つ折りの帳場格子で囲まれ、いくつかの棚がある机が置かれ、硯と五珠そろばんのほかに、小岩井家の資料や来園者の感想を書込むノート「いろり辺雑記」が置かれています。イベント時には受付になることもあります。だいぶ古くなっているので優しく扱ってください。

附木

マッチ以前の着火法 附木(ツケギ)

火の使用は調理、暖房、照明と人間生活に欠くことが出来ないものです。昔の人は火を作り、保持することに苦労してきました。古い時代は火打石や木片をこすりあわせて着火する方法が用いられましたが、実際は簡単ではありませんでした。マッチは19世紀中頃発明され、明治時代に日本に伝わり、大正年間には有力な輸出品になりました。マッチ以前は一般民家では火種を絶やさぬようすることが大切でした。例えば就寝時、囲炉裏の灰に熾火を埋めておき朝に掘出して附木(ツケギ)など燃えやすいものに着火して、薪などに移しました。

附木とはマツ、ヒノキ、スギの柾目の薄片(巾1~3cm、長さ10~15cm、厚さ0.5mm以下)の一方の端に硫黄を塗ったものです。江戸時代の書籍にも附木売りが江戸や大阪で繁盛していたことが紹介されています。附木は高度成長前までは地方によっては普通に利用されました。更には引越しの挨拶に持参するものの一つであり、近所から貰いものへの簡単な御返しでもありました。

ふじやま公園の古民家には、参考資料として収集した市販の火打石セットの中に小型の附木(写真参照)があります。附木売りの画像は岩波文庫版「近世風俗史(守貞漫稿)」より。

壺と甕

壺(ツボ)と甕(カメ)はともに古くからある器の形として馴染みのものです。これまで水や飲食物の保存用具や煮炊き用の調理具としても用いられています。壺(写真左下)は胴の中央がふくらんで上下がすぼまっているもので、上部の直径が狭くなり口頸部があります。甕(写真右上)は口が大きく、胴が丸く深い形で壺の大型のものとも言えます。頸の直径が腹部の直径の2/3以上のものを甕、2/3以下のものを壺とする定義もあります。

日本の壺の始まりは縄文土器ですが、時代が下がるにつれ土製から陶磁器、金属製、更にはガラス製と、材料や種類も多岐にわたりました。壺は古今東西を問わずどこにお

いても発達した器で、一般的な形です。甕も縄文土器にあり一例として深鉢形甕が煮炊き用いられました。甕は飲料類の貯蔵・製造用具、漬物などの保存・加工用具や油・藍汁などの容器に用いられました。

今では両者ともガラス製・ほうろう製・金属製・プラスチック製が用いられ、従来の材料や形が少なくなっています。旧小岩井家主屋板の間や内蔵に昔懐かい陶器製のものがあります。壺と甕を比較してみてください。

手鏡

内蔵の宝(化粧道具 手鏡)

鏡に映像が「映る」という現象は、昔はとても神秘的なものとして感じられたために、もともとは祭祀の道具でした。鏡の面が単に光線を反射する平面ではなく、世界の「こちら側」と「あちら側」を分ける仕切りのようなものとして捉えられ、鏡の向こうにもう一つの世界があると考えられていました。今でも、鏡をご神体として祭っている神社があるようです。

鏡が化粧道具になって手鏡が誕生したのは、日本では室町時代以降と言われています。江戸時代には化粧の発展とともに庶民に広く普及していきました。この頃の手鏡は水銀を多用した金属製の銅鏡でした。ふじやま公園の手鏡も磨けば顔が映るかもしれません。

鉄瓶

鉄瓶は鋳鉄でつくられ、直接火にかけて湯茶を沸かす用具です。土瓶と同じような形状の胴に、注口(つぎぐち)と鉉(つる)が付属しています。蓋(ふた)は胴と同じく鋳鉄製か、銅製です。胴には霰などの地文を鋳出しています。

鉄瓶の元祖は、茶の湯に用いる釜の一種の手取(てどり)釜であるとか、江戸時代中期に、南部藩の釜師が初めて製造した土瓶形の茶の湯釜であるとか、京都で薬湯用の陶製の土瓶からヒントを得て製作されたとか諸説あります。いずれにせよ、鉄瓶自体が完成し普及したのは江戸時代に入ってからのことであり、その名称は、江戸中期以降に一般的になったといわれています。主産地としては、京都・大阪のほかに、岩手県の盛岡が著名であり、「南部鉄瓶」とよばれています。

現在の一般家庭では湯沸かしはアルミ製かステンレス製のヤカンか、電動ポットになり、鉄瓶は姿を消しました。古民家主屋の囲炉裏の自在鉤にかかっています、確かめてください。

文化・歴史

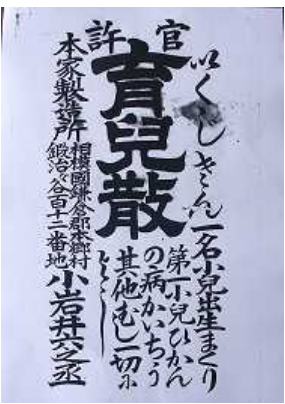

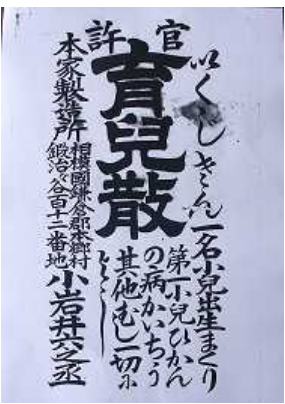

育児散看板

Q:内蔵の奥に育児散の看板がありますが育児散とは?

A:小岩井家が幕末から昭和にかけて製造・販売していた小児用薬です。薬効として乳児の胎毒下しや蛔虫駆除などが記されています。「官許」とありますが現在で云えば「厚生労働省認可」に相当します。小岩井家に残されている文書によれば育児散の売薬の鑑札の申請に対して鑑札料と実印を持参して出頭するようにとの鎌倉郡役所からの通達がありました。また販売に際して貼付する印紙(現在の消費税に相当)を藤沢 税務署から購入し貼付し、かつ報告することが定められていました。

奈良駅前の旅館から薬効が優れているので注文するハガキが残されており、当時は相当の評判を得ていたことがうかがえます。

石焼芋

Q:石焼芋はなぜ甘いの?(収穫祭での会話 石焼芋は

他の調理したサツマイモより甘いように思うけれどな

ぜ?)

A:石焼芋は低温でゆっくり焼くからです。反対に電子レンジで調理すると十分な甘味が出ません。サツマイモの成分は水分が約75%、残りの大部分がでんぷんです。でんぷんは無味無臭でそのままでは甘味はありません。

一方天然の甘味は庶糖(砂糖)、ブドウ糖、麦芽糖などによります。サツマイモの甘味を出すためにはでんぷんをこれらの糖類に変換しなければなりません。この変換はサツマイモに含まれるアミラーゼという糖化酵素によります。この酵素の性能は60~70℃で最高に発揮されます。石焼芋の窯の状態はこの条件に近く、甘い焼芋が出来るわけです。

ところで、石焼芋は明治 20 年頃横浜市中華街付近で商売をしていた焼芋屋が始めたものといわれています。(田代)

囲炉裏文化

囲炉裏文化について いろり守の会 宮本龍治

日本の囲炉裏は、そもそも物の煮炊きに始まり、火を絶やさないで置火を保存しました。冬場は暖をとり、夕鮪を共にしながら一家団集の場として、または近所・親戚の人や親しい友人との語らいの場として発展しました。夜なべなどに明かりの役目も果たして、いぶした煙で萱葺屋根を保護し永持ちさせるなど、いろいろな効果を生み出す、先人たちが考えた貴重な遺産です。末永く継承していきたいものです。

お粥と雑炊

Q:七草粥の行事が行われましたがお粥と雑炊との違いがありますか?

A:粥は普通の飯より水分を多くして炊いた柔らかい飯をいいます。

昔は、強飯(コワイイ)と呼ばれる蒸した飯が一般的で、釜で炊いた飯は粥と云われ、現在の飯は固粥、かゆは汁粥と区別しました。雑炊は飯に魚介類や野菜を加えて、みそ味などで炊き上げたもので、古くは増水と書きました。材料のかさを水で増やすという意味で、米の節約を目的としました。増水に野菜や魚介類などを加えるようになり雑炊の字をあてるようになりました。粥は口当たりがよく消化がよいので病人食や幼児食などに用いられ、料理屋などではイクラなどや香りのミツバなどを使ったものを食事として用いられています。現在ではお粥、雑炊の区別ははっきりしなくなっています。

1月7日の七草粥や1月15日の小正月に食べる小豆粥などは行事食として用いられています。これは,祝と粥の音が同じ“しゅく”であることによると考えらえています。

鍛冶ケ谷村

ふじやま公園古民家周辺歴史の概要 古民家歴史部会木島健司

この地域は縄文中期 (BC2500)からの集落跡があり、近くから人面把手土器・桂台式土器など多数発掘され、横穴古墳が各所に散在し、古くから人が住まい生活して来ました。ここは律令制度が敷かれた奈良朝時代には公田として米を朝廷に献じていました。公田の単位を坪と言い今も一の坪・中の坪・柳の坪など地名が残っています。下って鎌倉時代には鎌倉の穀蔵とまで言われ上質米が生産されていました。又東の方猿田には7世紀半ばから9世紀半ばまで200年続いた大規模な製鉄遺跡があり、鎌倉の武器庫と言われています。

又鎌倉幕府の庇護が厚い光明寺・證菩提寺が広大な寺領を擁し鎌倉の北の守りとして前線基地の役割が有ったとは思い過ごしでしょうか。證菩提寺の脇に西行坂があります。西行法師が奈良東大寺の大仏修復勧進に奥州藤原氏を訪ねる道すがら鎌倉で頼朝に会い、あえて山越えでこの坂を下り本郷を通ったは北の守りを偵察のためと推量するのは考え過ぎでしょうか。

證菩提寺はこの古民家の小岩井家の菩提寺でもあります。これらに思いをいたし古民家をお訪ね下さい。

PAGE TOP